ブログBlog

記事

冷たいもの熱いものがしみる!歯がしみる原因と対処法

こんにちは。横浜市緑区の十日市場ファミリー歯科の正木です。今回は歯がしみる原因についてお話します。

冷たいものが急にしみる時がある。歯ブラシの時にピリッとした痛みを感じる。もしくは熱いものや甘いものがしみる。このような症状はよく患者様から伺う症状です。なぜ歯がしみるのか、原因と対処法についてお伝えします。

【一番多いのは「知覚過敏」が原因】

冷たいものがしみる。歯ブラシをした時にピリッとした痛みを感じる。このような症状で一番多いのが「知覚過敏」です。これは別名「象牙質知覚過敏症」と言われ、歯の周りにある歯ぐきが下がり、今まで歯ぐきに隠れていた歯の根の部分(象牙質)が露出することにより起こります。

この象牙質と言われるところには、顕微鏡出ると無数の穴が空いており、神経まで通じています。ここに冷たいものや歯ブラシが当たるとしみやピリッとした痛みの症状が起きます。

通常は自然とこの穴はふさがりますが、何らかの原因でふさがらない場合や体調によっても知覚過敏の症状がでることがあります。

また、象牙質部分は比較的柔らかいため強く歯ブラシをしたり、かみ合わせが強い場合削れてしまうことがあります。そうなることによって知覚過敏の症状がでることもあります。

【知覚過敏の対処法】

象牙質の穴が塞がっていないのが原因なので、この穴をふさぐのが治療法になります。方法としては、4つあります。

-

知覚過敏予防効果のある歯磨き粉を使う

即効性はありませんが、比較的軽い症状の場合、知覚過敏用の歯磨き粉を使用していただいて様子をみます。

-

知覚過敏用の塗り薬を塗る

象牙質の穴を塞ぐように知覚過敏用の塗り薬を塗り、薄い膜をつくり知覚過敏を防ぎます。

-

歯科用のプラスチックで象牙質を覆う

塗り薬を塗っても効果があまりない場合、歯科用のプラスチックで埋めることにより壁をつくりしみるのを改善します。

-

レーザー照射

知覚過敏にはレーザーも効果があります。象牙質にレーザーを照射して症状の改善を図ります。

※これらの4つを試してもどうしてもまだ強いしみがある場合は、最終手段として歯の神経を取る場合もあります。しかし、歯の神経を取ると歯の寿命が短くなってしますので、極力この治療法は避けます。

②熱いものや甘いものがしみる

虫歯が神経に近くなっている時に起きる症状です。冷たいものがしみるよりも熱いものがしみる方がより進んでいる症状です。

・熱いものや甘いものがしみる時の対処法

まずは虫歯をきれいに除去します。除去した後に虫歯がどこまで進んでいるかで治療法は異なります。神経を保存できないほど虫歯が進行してしまっている場合、もしくは神経の保存を試みても痛みが出てしまった場合は、やむなく神経を取る治療を行います。

一番はどうにかして神経を保存できないかを考えて治療を行います。

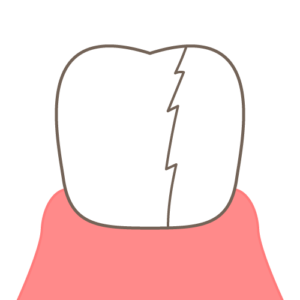

③歯が割れてしまってしみる

歯が割れて亀裂が入ってしまった場合もしみることがあります。

歯が割れる原因としては、外傷、歯ぎしり、くいしばり、固いものを噛んだ時などが多いです。

亀裂が入るとすっとしみが治らなかったり、そこから細菌感染を起こし神経が死んでしまうこともあります。

・歯が割れてしみる時の対処法

亀裂が入っている位置や深さによって治療法が異なります。歯の神経にダメージがなければ、亀裂部分を接着剤で固定します。

歯の神経が死んでしまっているようであれば、歯の根の治療を行い、亀裂がさらに広がらないように接着剤で固定し被せ物を行います。

完全に根の方までパックリと割れてしまっている場合は、歯を抜かなければならない場合もあります。

④歯の咬む面の突起が割れてしまる

歯の咬む面に中心結節と呼ばれる突起がある場合あります。誰でもあるわけではありませんが、前から数えて4,5番目の歯にあることが多いです。

問題なのは、神経が中心結節のところまでのびてきていることです。この突起が割れると神経が伸びてきているのでしみや痛みが起きます。

・中心結節が割れてしまった時の対処法

まずは中心結節があったら、割れないように中心結節の周りを歯科用のプラスチックで補強します。それでも割れてしまって痛み、しみが強いときは神経を取る治療を行う場合もあります。

【まとめ】

このように「しみる」という症状でも様々なケースが考えられます。十日市場ファミリー歯科では、出来る限り神経の保存を試みて治療を行います。食べものや飲み物を飲むたびにしみるというのは、かなりのストレスにもなると思います。気になる症状がございましたらお気軽にご相談ください。

この記事も一緒に読まれています。

横浜市緑区十日市場町にある十日市場ファミリー歯科。

わかりにくい歯科の知識を少しでもわかりやすくお伝えし、正しい知識を持ってもらうことで、治療の際の不安やいつまでも健康な歯でいられるように、歯の知識や院内の取り組みをブログにて発信しています。

youtube、インスタもやっているので「フォロー」・「いいね」お願いします。